膠東在線6月15日訊(記者 王向榮 通訊員 張建魯)坐標煙臺龍口諸由觀鎮上莊馬家村石灰石采集區,11噸炸藥,120個炸點,在中國爆破行業專家庫專家、煙臺平安信息工程職業技能培訓學校校長宋文章的一聲令下,瞬間爆破,場面蔚為壯觀。從一名工兵,到爆破專家,學校校長,宋文章已走過40年歲月,他爆破過龍口電力86米高的老煙囪,大大小小上千次爆破作業零事故,更為社會培育了9000多名專業人員。

“爆破行業干的是驚天動地的大事,如果從業人員品行不端,一旦使用爆炸物品去做壞事,給社會帶來危害,那將是我最大的失職。”宋文章非常嚴肅認真地說,“我的學校有一條鐵律:凡是性格偏狹、思想過激、有過不法行為的人堅決拒之門外。這既是對社會負責,也是對個人負責。”

“當兵就當合格兵”

1979年,宋文章光榮入伍,成為內長山要塞區直屬隊工兵營的一名戰士。擔任機械連連部文書的他,憑著對機械的濃厚興趣和鉆研勁頭,被任命為機械修理班班長,由他主持研制的十多項“小改革”“小發明”“小創造”在國防施工中發揮了積極作用,他本人多次被評為“優秀班長”、“小能人”。1984年,宋文章留隊并改轉為志愿兵。經過學習進修,他的理論水平、業務能力進一步提高。部隊舉辦培訓班,他擔任“小教員”,教授機械維修、電氣焊、爆破施工等實用技術,幫助戰士們掌握一技之長,為復員返鄉就業創業貯備知識。他因此被評為“軍地兩用人才先進個人”。

海島吃水難,宋文章主動請纓組建打井隊。在選擇的最佳點位鉆了30天,滴水未見。當時大家都覺得沒戲了,他山上山下轉了又轉,堅持繼續鉆。又過了10天了,井下突然冒出了汩汩的甘泉,工地上一片歡騰。這口井深達110米,連抽2個小時都不干涸,有效解決了營區的生活用水需求。20多年過去了,據說這口井還在使用。當年,宋文章榮立了三等功。隨后幾年,他帶領打井隊走進各個島嶼為群眾淘洗水井,造福一方。

一鳴驚人的“爆破大王”

14年軍旅生涯一晃而過,1993年,宋文章轉業來到龍口市。他先后干過政工、跑過銷售、搞過經營。2003年,企業破產倒閉,他下崗了。彼時43歲的宋文章一時陷入了迷茫,但他很快就振作起來,部隊培養了他永不服輸、敢于拚搏的精神,他堅信:只要奮斗,就一定會有明天。

隨著城鄉基礎建設和房地產業發展,爆破行業日漸興盛起來,宋文章敏銳地捕捉住這個潛力巨大的商機。憑借在部隊參加國防施工時打下的基礎,他經常應邀為一些企業提供爆破技術指導。在實踐中他意識中必須堅持不懈地學習新知識,提高新技能,經過刻苦自學,他以優異的成績取得了從事爆破施工的職業資格,證書編號001。

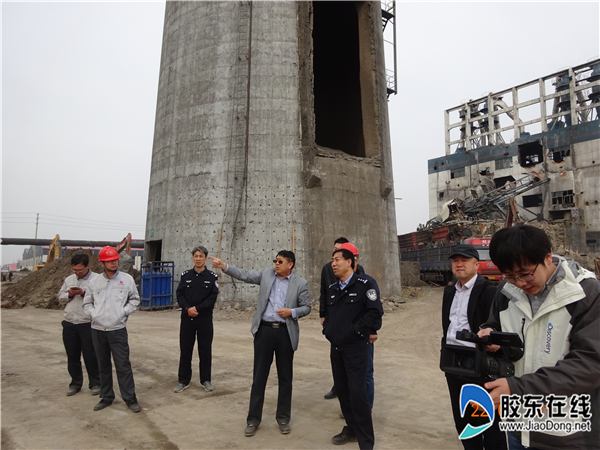

百年電力要拆除一座高達86米的老煙囪。這個大煙囪曾是龍口市的標志性建筑,作業難度大,社會關注度高,是一塊“硬骨頭”,好幾家施工單位望而卻步。宋文章把這當成一次挑戰,一次機遇。他多次現場勘察,精心設計施工方案,科學周密計算,并多次進行模擬推演。爆破當天,在各方見證下,巨大的煙囪穩穩地傾倒在預定方位,周邊的建筑物毫發未損。宋文章一“爆”成名。

南水北調煙臺段爆破、海陽核電廠取水明渠及水下礁盤爆破、龍口認兒山填海工程、山東天源熱電130米煙囪拆除……十多年來,他參與了大大小小上千次爆破作業,憑借嚴謹細致的作風、精湛過硬的技術實現了安全生產零事故,令業內人士刮目相看。

宋文章先后入選中國煤炭學會爆破專家委員會、中國工程爆破協會、山東省公安廳和煙臺市應急管理局專家庫(組)成員。2014年,他被推選為煙臺市爆破工程協會會長,成為業內名副其實的“領頭雁”。2019年,他當選為中國爆破行業協會第六屆理事會常務理事。從一名普通的退役軍人成長為倍受尊敬的爆破專家,宋文章實現了人生的華麗轉身,被人們親切地譽為“爆破大王”。

誨人不倦的“老教員”

在多年爆破實踐中,宋文章發現,從事爆破作業的大多是農民工,缺乏專業培訓,安全風險非常大。經過深思熟慮,他萌生出辦學育人的念頭。2014年,在主管部門的大力支持下,他創辦了煙臺平安信息工程職業技能培訓學校。當年的“小教員”重新走上講臺,當起了“老教員”。

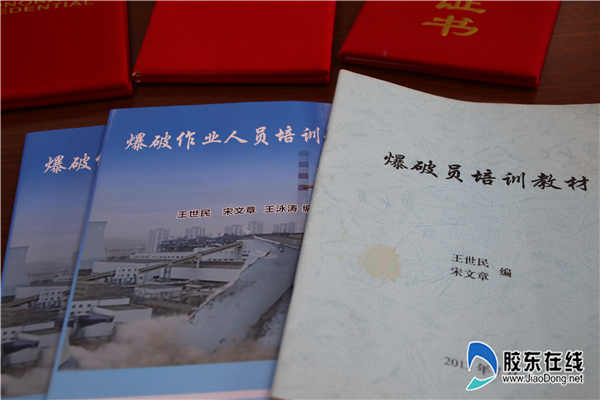

如何把高深的爆破理論大眾化,通俗化,讓農民工兄弟能夠熟練掌握?宋文章決定結合自己的實踐經驗自己動手編寫教材。由宋文章和海軍航空學院的王世民教授主編的這本《爆破作業人員培訓教材》通俗易懂、簡潔實用,填補了省內空白。

為進一步提高教學質量,宋文章又開始琢磨著設計教學模具。經過反復實驗,他自主研制了一整套包括水下爆破、地下巷道掘進爆破、露天礦臺階爆破、立井掘進爆破、起爆順序演示等教學模型。通過聲光電效果,學員可以非常形象直觀地看清楚爆破作業的全過程,達到了理論與實踐的完美結合。各地業內人士聞訊后紛紛前來學習考察,對宋文章自創的這套教學模型贊不絕口。為加強師資力量,學校聘請了6名省內外知名專家學者擔任客座教授,并與太原理工大學、山東科技大學聯合成立了教學實踐基地。截至目前,學校已為企業和社會培養各類專業技術人員9000多名。

在培訓學校主教室的一整面墻上,赫然懸掛著全軍十大英模的畫像。每次開訓前,宋文章都要親自為學員上一堂“政治課”。他講革命前輩張思德、戰斗英雄黃繼光、嚴守紀律的邱少云、為人民服務的雷鋒……用紅色故事教育引導學員樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。

助人為樂的“活雷鋒”

宋文章在創辦的學校里,專門設立了一間獨具軍人特色的“戰友會客廳”。宋文章當年在服役期間就是有名的“小教員”,最擅長做戰士的思想政治工作,這些年來,他經常在這個小會客廳里召開“班務會”。退役的老戰友在生活上遇到了困難、工作中受到了挫折、思想上出現了問題,都會主動到他這里來坐一坐,向老班長傾訴,請老班長出主意、想辦法。全國模范退役軍人付紹剛、原龍口市人武部政委楊德富都是這個“戰友會客廳”的特邀“指導員”。每年七一、八一,老戰友們在這里重溫入黨誓詞、入伍誓詞,合唱軍旅歌曲,追憶當年的初心,回味軍旅生涯激情燃燒的美好時光。

退役27年,宋文章還完好保留著當兵時的三件舊軍裝,把它們掛在戰友會客廳里,他說:“穿上軍裝十分舒服。”

對待同志要像春天般的溫暖。宋文章經常說:“對我人生影響最大的一個人就是雷鋒。學習雷鋒好榜樣是我做人做事的原則。”遇到有困難的人和事,他總是慷慨解囊,大力援助,對于下崗職工、退役士兵格外熱心。下崗失業的辛其偉入職后,父子倆同時患病,全家人一籌莫展。宋文章主動給他介紹醫生、聯系住院,一次就捐助了20000元醫療費。有一個叫王英青的退役士兵,老家是濱州市惠民縣的,兩次手術,失業在家,生活艱難。宋文章聽說后,立刻打電話說:“小王,到我這里來工作吧。”提起往事,王英青禁不住眼含熱淚,“當時我兩個女兒正在上大學,妻子又沒有工作。老班長安排我當了一名保管員,為我繳納了社會保險,還幫我解決了醫療費用,幫助我們一家走出了困境。他真是個大好人哪。”像王英青這樣的退役軍人,宋文章先后招用了二十多個。

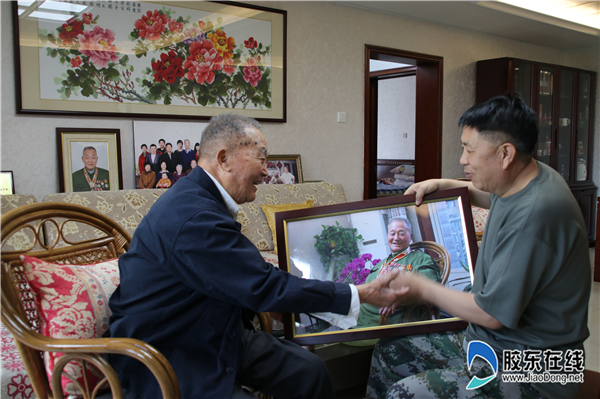

部隊的建設、官兵的冷暖時刻牽動著宋文章的心。他主動找到退役軍人事務局和駐軍部隊領導,鄭重承諾,“部隊戰士學技術我免費培訓,包吃包住,不收一分錢。”一個偶然的機會,聽說部隊官兵訓練急需一部手提電腦,他當天就采購了一臺送過去。烈軍屬家中有困難,他義不容辭,傾力相助。宋文章的七叔是抗美援朝的革命烈士,奶奶是老烈屬。所以,他對老一輩戰斗英雄特別崇敬,格外關心。他經常到這些老人家中走訪慰問,聆聽烽火年代的戰斗故事。同時,他還為每一位老人拍攝制作了一幅精美的照片,表達崇高敬意。“老革命是我們寶貴的精神財富,我們這些退役軍人就是應該從他們身上汲取精神力量,始終保持昂揚向上的奮斗姿態,永做時代的尖兵。”

宋文章還通過龍口市愛心志愿者協會他資助了16個家庭生活困難的學生,為他們繳學費、贈文具、送生活用品。他每年出資30000元在山東科技大學設立獎學金,專門資助優秀貧困大學生,至今已堅持了6年。資助了這么多孩子,他卻一個也叫不上名字來。不僅很多人他從未見過面,而且好多受助人也不知道捐助者叫宋文章。有人說他傻,他淡然一笑,“我只想幫助這些孩子解決當前面臨的困難,并不需要他們來回報我。”

宋文章說:“雖然已脫下軍裝,但我永遠是一個兵。”

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙 山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比

山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比 2000余名民間藝人齊聚

2000余名民間藝人齊聚 以新姿態奔赴新征程

以新姿態奔赴新征程