長江網訊(記者萬建輝 唐婕 通訊員劉紅蕾 張婷)7月8日下午,武漢市“建設支點 當好龍頭”系列形勢政策宣傳教育活動走進中國信科集團(以下簡稱“中國信科”)、格創東智(武漢)科技有限公司(以下簡稱“格創東智”),實地探尋武漢“追光”之路、智能制造發展,開啟了一場武漢科創的沉浸式體驗。

市直機關干部、大學生、攝影師及大武漢客戶端和長江網“長江頭條”網友代表們組成的“城市觀察團”,紛紛將所見所聞所感發布到社交平臺,讓武漢科創力量“出圈”。

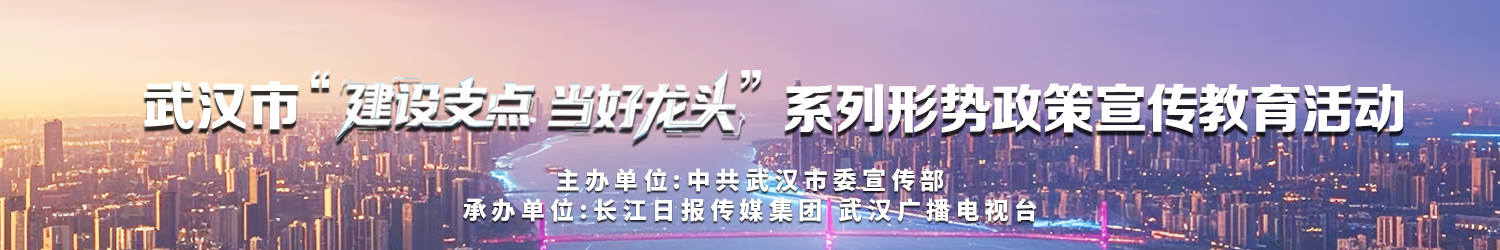

在格創東智工業智能創新基地(武漢),觀察團成員正在參觀“AI+全生命周期仿真產線”。記者彭年 攝

分享中國光通信發展珍貴手稿

收獲眾多點贊

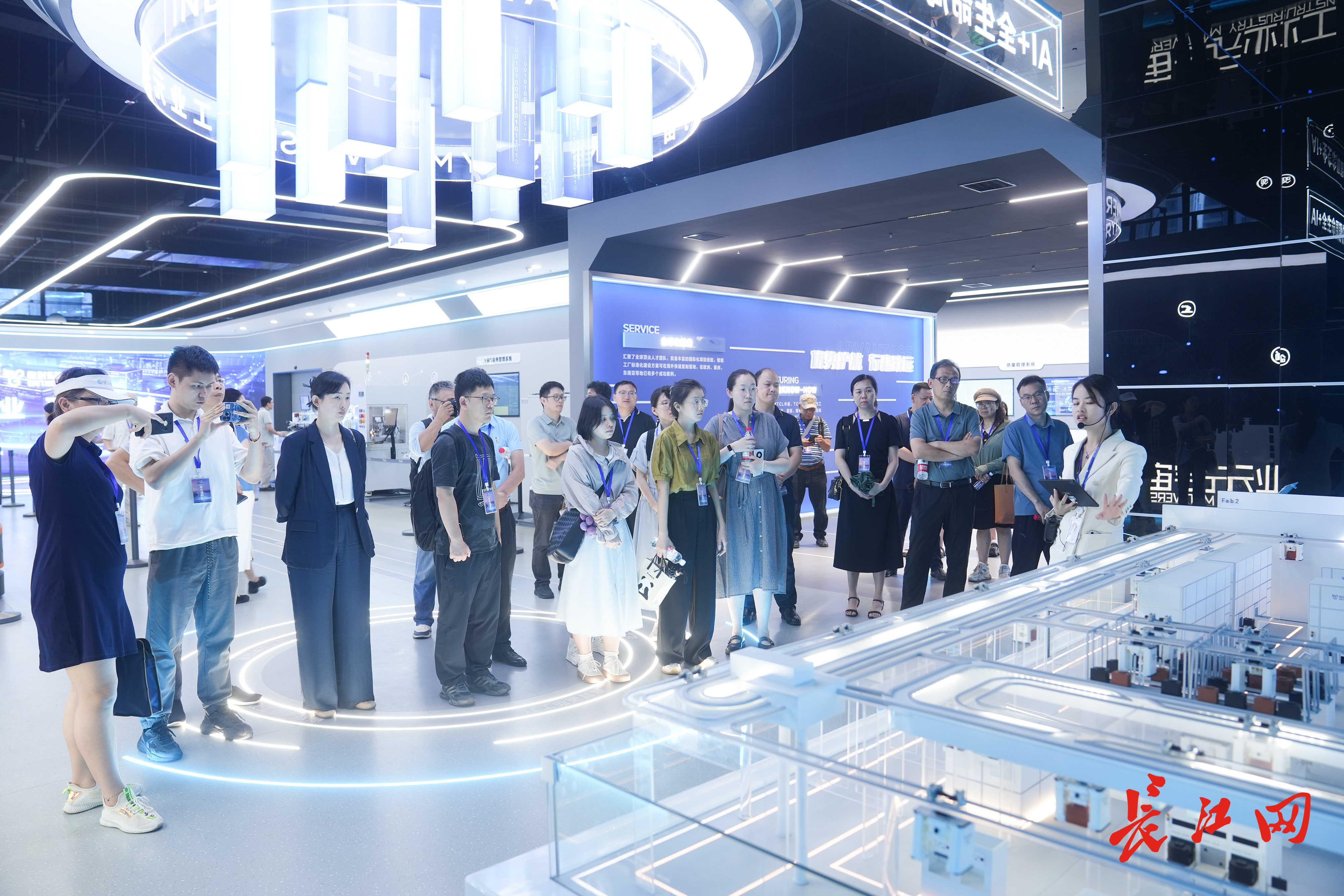

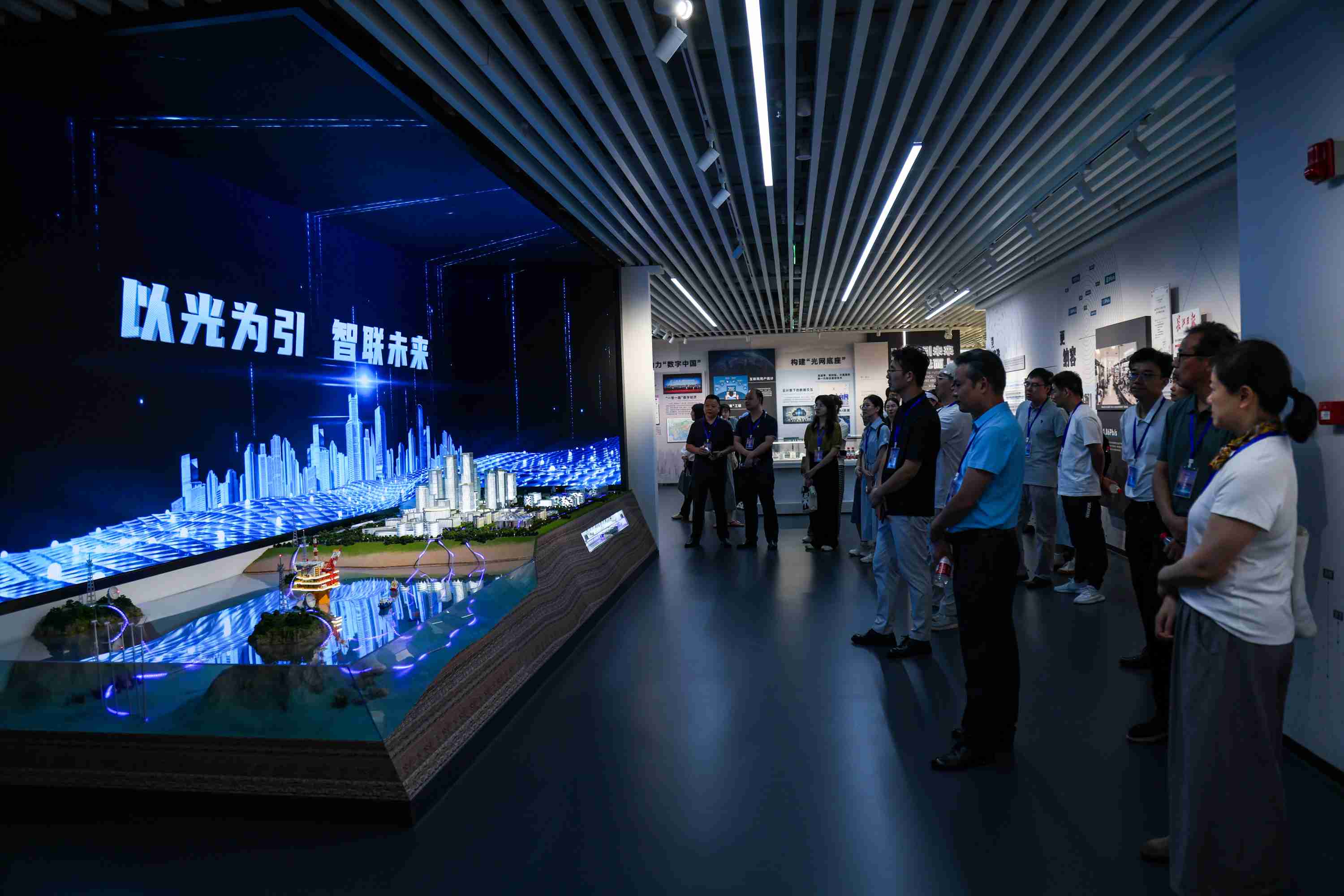

走進中國信科光通信陳列館,“城市觀察團”的視線定格在1976年——武漢郵電科學研究院(“中國信科”前身)趙梓森院士等科學家們,成功拉制出中國第一根實用化光纖。

中國信科技術人員介紹,這根僅17米長的光纖,是中國光通信事業的起點。“當時的科研工作者們沒有設備,沒有資料,甚至不知道光纖的具體參數,只能靠數十次甚至上百次的實驗去驗證。”

觀察團成員在中國信科光通信陳列館參觀。記者彭年 攝

面對技術封鎖,唯有自主創新。武漢傳媒學院廣播電視編導專業大一的鮑玟澄同學,俯身細看展柜里的手繪制圖和發黃的實驗筆記,上面用鋼筆標注的光纖損耗數據密密麻麻。“很難想象連基本參數都要靠自己摸索,真是摸著石頭過河。” 鮑玟澄感慨,這些珍貴的記錄向全世界證明了中國科學家堅守信念、敢想敢干、百折不撓的精神。

更令人振奮的是,1993年,中國成功研制出565Mb/s PDH(準同步數字體系)光通信系統,性能達到國際標準。陳列館中的一份歷史文件上,當時西方媒體驚嘆“中國人在光通信領域已經不再依賴我們”的字樣引人駐足。

新舊對比,觀察團成員在中國信科光通信陳列館體驗上世紀90年代的程控電話。記者彭年 攝

“中國的光通信發展,是從這些珍貴的手稿里成長出來的。”長江網“長江頭條”網友韋女士用手機拍攝下展覽的泛黃的照片和過去的實驗設備,在朋友圈配文分享,當日就收獲了眾多好友點贊。

華中師范大學文學院2022級漢語言文學專業本科生王瑄在自己的社交軟件上發文:“筆鋒里藏著攻堅的勇氣,公式里寫著報國的赤誠。”她說,一直聽說武漢光通信產業發展走在前列,今天可算是看明白了。“科學家們用智慧與汗水,填補了一項又一項國內空白。”

AI賦能智造

“看到了武漢產業的巨大潛力”

格創東智工業智能創新基地(武漢),是格創東智(武漢)科技有限公司依托其技術優勢打造的工業智能展示與體驗平臺,基地以沉浸式場景化體驗深度詮釋 AI 與工業的融合變革。觀察團成員在展廳體驗了基地集中展示的AI+工業領域尖端技術、創新成果與典型應用場景,特別是親眼見到搭建AI全生命周期仿真產線,通過立體化、可視化的方式全景呈現工業智能領域的前沿探索與未來趨勢。

工作人員介紹,該基地坐落于光谷國采中心,面積達1200平方米,是湖北省單體規模最大的展廳。自2024年7月投入運營以來,基地已累計接待100+企事業單位參觀考察,參觀者親身感受 AI 技術如何重構工業生產邏輯,解鎖效率變革密碼。

觀察團成員在格創東智工業智能創新基地(武漢)體驗智能設備。記者彭年 攝

看過工業AI操作系統,基于場景化數據構建的AI算法模型,以及AI驅動的生產制造、品質管控、設備運維等產品與服務后,武漢紡織大學服裝設計與工程專業的徐稔童同學表示,作為“城市觀察團”大學生代表,她非常榮幸能實地感受格創東智通過AI驅動的工業智能解決方案與生動實踐,格創東智的創新技術打破了國際壟斷,引領全球智能制造技術革新,將智能制造和綠色生產深度融合。“作為一名大學生,我感受到了這種創新的巨大力量。我覺得我們青年學子應當積極擁抱這種機遇,將課堂所學與企業的需求進行一個對接,在智能算法、系統集成等方面進行深耕,為武漢建設國家先進制造業中心注入創新動能!”

觀察團成員在中國信科光通信陳列館參觀。馮詠梅 攝

來自武漢一家企業的陳女士告訴長江網記者, 格創東智的創新成果,立體、生動、全面地詮釋了工業智能領域的最新探索與發展趨勢,表明我們中國的高新科技,尤其是智能制造領域的技術發展迅速,我作為一個中國人很有信心。

陳女士還表示,“這次的探訪活動,我深刻地感受到了武漢的科技發展日新月異,看到了武漢支點建設的火熱場景,了解了武漢產業的巨大潛力。”

大學生直言

留在武漢,就是站在科創的風口上

今年,武漢市創新形勢政策宣傳教育形式,大力開展“建設支點 當好龍頭”系列形勢政策宣傳教育活動,并發布“城市觀察團征集令”。

截至目前,相關征集話題已吸引近40萬網友“圍觀”,先后從中邀請400余人的“城市觀察團”參與實地探訪活動,帶領市民見證武漢發展活力。不少城市觀察員分享的圖文和視頻,成為各自的朋友圈“熱帖”。

觀察團成員在格創東智工業智能創新基地(武漢)觀察智能設備活動的手臂。曹軍 攝

城市觀察團成員、攝影師王玉明翻看著相機里的照片:溫潤的光纖、工程師的舊筆記本、智慧化的生產線、參觀者的笑臉……“這些碎片拼起來,就是武漢科創的模樣。”

光谷大道車流如織,觀察團成員、市文聯專技人員楊佑安想起工作人員介紹的數據:光谷匯聚超1.6萬家光電子企業,光電子信息產業2024年營收突破6000億元,成長為全球最大的光纖光纜生產基地。

觀察團成員在格創東智工業智能創新基地(武漢)參觀。李一鳴 攝

“就像長江沖積出江漢平原,武漢的科教資源和產業土壤,正孕育科創綠洲。” 長江網“長江頭條”網友董超在社交平臺更新動態,附加展廳窗外天際線照片:“看得見的高樓里,藏著看不見的生長力。”

這種生長力,在年輕人眼中尤為清晰。參與探訪的大學生們直言:“留在武漢,就是站在科創的風口上。”參觀中埋下的夢想種子,正和武漢科創故事一起悄悄生長,為武漢“建設支點 當好龍頭”注入源源不斷的科創動力。

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙 山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比

山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比 2000余名民間藝人齊聚

2000余名民間藝人齊聚 以新姿態奔赴新征程

以新姿態奔赴新征程