五十年前的高中生活

鄧兆安

你能抗住多大的苦,就能戰勝多大的難;苦難的磨礪,將會改變你的人生軌跡。

——題記

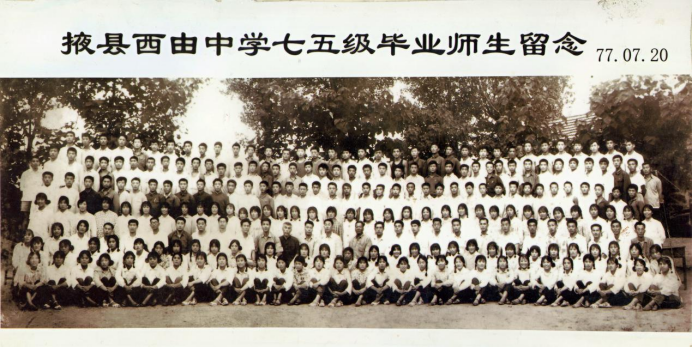

回眸半個世紀前就讀于掖縣(今為萊州市)西由中學的點點滴滴,仿佛就在眼前。近年來,同學們接連發表了《學生時代》《我們的顧老師》《上學路上》《母校的小菜園》和《盛滿母愛的小木箱》《難忘的酥肉燴菜》《鋼筆的情懷》《難忘的40年團聚》等紀念文章,內容廣泛,題材多樣,情感真摯,引發共鳴,繪成了一幅幅絢麗多彩的校園生活畫卷,將一并獻給2027年高中畢業50周年紀念日。

還有哪些在腦海深處經常閃現,并給自己人生打下底色的經歷呢?凌晨跑步、軍訓苦練、勞動實踐……兩年的時間里通過這些摔打無形之中強健了同學們的體魄,磨煉了意志,開闊了眼界,為人生路上蓄積了不懼困難、勇于挑戰的勇氣和力量。

(一)

秋高氣爽,意氣風發。

那是1975年的金秋時節,我們這批十六七歲的初中生,懷揣夢想,身背行李,從全鎮的28個行政村,興高采烈地來到鎮中心的西由中學(原掖縣第八中學)報到。

寬闊的校大門,筆直的沙土路,參天的柏楊樹,濃蔭下一排排紅瓦白墻的教室、宿舍依次鋪展開來……好美的校園啊!能夠有幸成為這所1958年建校、曾培育出無數英才的學校的新生,我的心里油然產生了一種自豪感、光榮感。學校本級共招收了四個班級,每班約50人,加上七四級的四個班,在校生合計400余人。由于大部分村莊距學校較遠,除附近幾個村的學生實行走讀外,其他同學均安排在學校食宿,學校實行統一管理,我們就此開啟了嶄新的校園生活。

一日之計在于晨。學校把堅持跑早操,作為提升新生身體素質、磨煉意志品質的大事來抓。因此,我們入校接受的第一道命令,就是每天清晨必須起來跑早操,雷打不動。這對于過去在家習慣了晚起和行動懶散的同學來說,無疑是嚴峻的考驗。

至今我清楚地記得,住校的第一個清晨,天剛蒙蒙亮。“鐺、鐺、鐺!”節奏感很強的早操鈴聲瞬間響徹整個校園,還在夢鄉中的我們一時沒有反應過來,迷迷糊糊地邊穿衣服邊向班級門口跑去,也有的同學因行動拖沓而遲到了,還有極個別的同學怎么招呼也沒有爬起來。各班集合到學校東側的體育廣場列隊跑操時,很快原形畢露:有的班級人數較少,步履不整,松松垮垮,與團結、緊張、嚴肅的操場氛圍格格不入。校領導站在高處巡視,跟隨其后的班主任老師們深感無地自容,其中包括我們七五級四班的錢美德老師,她剛跑完早操就對班干部丟下了一句話:“馬上整改,下不為例。”

時任西由中學七五級四班班主任、英語老師錢美德,今年已95歲高齡

知恥而后勇。錢老師徑直來到了我們早自習課上,出乎意料的是,她沒有一句嚴厲的批評,而是走下講臺,親切溫和地說:“同學們,跑早操可不是簡單地跑跑步的問題,而是與在座的每個同學的智力開發、身體發育和增強集體觀念等方面都密切相關,會讓你們受益終生啊!”錢老師飽含深情的一席話,撥動了全班同學的心弦,幾位表現不佳的同學竟自覺地站起來作檢討:“錢老師我們做錯了,給咱們四班抹黑了,今后請看我們的行動吧!”透過錢老師秀美的金絲眼鏡,我分明看到了她欣慰中帶著期盼的眼神。

盯緊宿舍管理,是做好跑早操的關鍵。我們班的男生宿舍坐落在學校的東北角前排平房里,條件極其簡陋,地面是泥土鋪的,坑坑洼洼,床鋪是用木板搭建的,翻個身都很擠巴,并不時地發出吱嘎吱嘎的聲響。宿舍里共住了20多名男生,由班干部分工負責落實,除每早留一名值班生外,其他同學一律跑早操,一個都不能少。因為每個人心里都清楚,這關系到集體的榮譽,誰也不敢拖后腿。

我們班的體育委員原奎泉工作認真扎實,以身作則。他本是走讀生,但每天凌晨都從家里跑步趕到學校,鈴聲一響,他先到男宿舍督導,然后吹著嘹亮的哨子,率領四班的同學加入到全校早操的方隊里。

他一會兒在前面領跑,響亮地發出“一、二、三、四”的指令聲,同學們齊聲響應,步調一致。一會兒,他又來到隊伍中間,揮舞著雙手高呼“發展體育運動,增強人民體質”的口號。同學們的激情被他徹底點燃了,從胸腔里發出了最強音:“發展體育運動,增強人民體質。”聲勢如虹,震天動地,在西由鎮的上空久久回蕩。剎那間,我頓感全班同學的凝聚力、向心力和戰斗力得到了空前的升華,這就是體育運動所蘊含的無窮力量。

隨著跑早操成為同學們的自覺行動,大家越來越感受到半個小時的運動帶來的種種益處和獨特魅力,以致后來的早操活動,不管寒風刺骨的冬季,還是烈日炎炎的夏季,再也沒有遲到和無故不到者。整齊劃一的早操隊伍成為校園一道最美的風景線,深深地銘刻在了我的心里。自己后來參加工作時,已經養成了早跑的習慣,除了雨雪天氣,堅持每天迎著晨曦奔跑在大路上,以昂揚的姿態去擁抱新的一天。

(二)

“同學們,這次全國農村群眾體育工作現場會開幕式的大型表演就定在咱們學校,上級交給我校做刺殺操表演,這項任務既艱巨又光榮,大家有沒有信心去完成?”

空軍飛行員出身的校長鄭風德,英俊威武,他站在主席臺上,以極強的感染力作“戰前”動員。臺下的同學們個個摩拳擦掌,群情振奮,“保證完成任務”的表態聲響徹整個校園。

作者采訪時任西由中學校長鄭風德,今年已89歲高齡

西由鎮群體活動底蘊深厚,尤其是籃球、乒乓球和武術享譽國內,這次全國現場會旨在推廣其經驗。為高質量完成刺殺操表演,學校上下總動員,從七四級、七五級400名學生當中,層層選拔,組成了300人的表演隊伍,由校長任總指揮,體育老師李浩正統籌協調,并抽調曾在天安門國旗護衛隊服役的炊事員楊雪林擔任技術教練。

學校首先發動參演學生一個周內備好木制步槍,并公布了步槍統一尺寸標準。有的同學四處托關系借槍,還有的找木匠加工制作。我比較幸運,找到了曾在該校讀書的姐姐留下的一支舊槍,重新修復后煥然一新,晚上我撫摸著新槍進入了夢鄉……

在表演著裝上學校也作出了明確規定,男女統一穿綠軍裝、黃膠鞋,扎皮腰帶,盡量接近軍人的形象,以便訓練時能夠快速進入角色。

最艱苦、最難熬的軍訓在酷暑的七月拉開了序幕。屈指一算,從接到任務到開幕式表演僅有40天的時間,刻不容緩。校領導決定先從入場式的“正步走”練起,實行集中講解分頭練習,同時把體育課和下午的自習課,全部調整為軍訓,其訓練量之大,要求之高,對我們來說又是一次磨煉心智和斗志的難得機遇。

下午快4點了,操場上依然熱氣騰騰,周邊的楊樹上蟬歌嘹亮,此起彼伏,像熱情的觀眾在不停地鼓掌加油。同學們以堅強的毅力,專心致志地學習正步要領。此時,楊雪林教練仿佛變了一個人似的,隨著一聲高亢激昂的口令:“稍息——立正!”“正步——走!”身材挺拔、目光如炯的他,邁腳向正前方踢出,兩腿繃直,腳尖下壓,擺臂自然,節奏協調,一氣呵成……那種革命軍人特有的威武雄壯和獨特神韻,展現得淋漓盡致,這一幕驚呆了參訓的所有同學。

啊!原來正步走是如此壯美震撼,太令我們羨慕了!同學們不由地發出了心中的感慨,也更加激發了投入軍訓的極大興趣。楊教練以他扎實的功底和經驗,細致地講解了每個動作的標準要求,如向前踢腿要達到75厘米,腳掌與地面要平行,離地面25厘米,還有擺臂的具體尺寸要求等等,他邊講邊示范,進一步加深了同學們對正步走的深刻理解。不知不覺一個多小時過去了,同學們仍圍攏著楊教練問這問那,直到傍晚回到宿舍后,才感到渾身疲軟,一頭扎到了床鋪上。一會兒,宿舍里發出了一聲高過一聲的呼嚕聲,我這個平日睡覺比較容易驚醒者,也很快融入到了鼾聲大作的隊伍中……

第二天,同學們雙腿如灌了鉛般沉重,但到了下午又咬緊牙關出現在了訓練場上,一遍一遍地練習著正步走。女同學們也不甘示弱,走起正步來英姿颯爽,充分表現出了“巾幗不讓須眉”的英勇氣概。身材挺拔、責任極強的李浩正老師,挨個班級督察,發現問題,及時更正。就這樣經過十多天的不懈苦練,同學們基本掌握了正步走的步驟要領,而大家的臉頰卻被太陽曬得黑黝黝的,胳膊上脫起了一層層薄皮,對此同學們毫無怨言,戰勝困難的意志品質更加堅定。

一環扣一環。接著,學校把重點又轉到了“刺殺操”的訓練上,其技術難度和訓練力度進一步加大了。

在莊嚴的廣場上,楊教練首先向同學們深情講述了“拼刺刀”課目在我軍歷史上的特殊作用。他堅定地說:“拼刺刀是練就軍人氣質的獨特方式,也代表著軍人的血性和擔當,因此掌握刺殺技術、錘煉意志品質對個人成長會大有幫助。”話音未落,他緊握步槍,兩眼一瞪,發出威風凜凜的口令:“預備用槍”“突刺——刺”“向左——刺”“向右——刺”“墊步——刺”……共16個招式,一一亮出,干脆利落,讓同學們進一步大開眼界,對平日不顯山不顯水的楊教練更是刮目相看,敬佩至極。

“畢業去當兵!”此時,我突然萌生了這個想法,并深感楊教練的言傳身教已在同學們的心中悄悄點燃了從軍報國的夢想,從而軍訓的勁頭也更高漲了……

廣場上刺殺的吶喊聲,從早上到夜間一直未停息。各班級都暗暗較勁,你追我趕,爭當先進。在距開幕式還有4天的時刻,學校組織了8個班級進行大合練,將“正步走”一并納入到“刺殺操”表演之中。整個演練氣勢恢宏,整齊劃一,校領導終于露出了滿意的微笑。

1976年的金秋時節,學校的體育廣場上紅旗飄飄,鑼鼓喧天,人聲鼎沸,來自國家和各省市體育部門的領導和各界人士齊聚西由,隆重出席全國農村群眾體育工作現場會開幕式。上午九時,開幕式在千名幼兒精彩表演的“小松樹”節目中拉開了帷幕,接著我們的刺殺操表演登場了。我們身穿軍裝,肩扛步槍,邁著雄壯的正步,高呼著“提高警惕,保衛祖國”的口號,鏗鏘有力地邁入了廣場,引起了觀眾的熱切矚目。當聽到楊教練“預備用槍”的口令后,同學們快速地將槍端握在胸前。“突剌——刺”,隨著一聲爆發式的口令發出,同學們血性迸發,連續跨步向前方猛刺三刀,“殺、殺、殺!”只見刀刃閃閃,吼聲震天,恰似一場激烈的白刃戰,每位同學都展示出強烈的戰斗意志和英勇無畏的精神狀態,博得了全場觀眾雷鳴般的掌聲。

“這個帶有軍事化項目的表演成為整個開幕式的一大亮點,給嘉賓們留下極深的印象。”鄭風德校長回憶起這段輝煌的歷史,仍按捺不住激動的心情。他說,由于西由鎮及西由中學的出色的組織及表演,從1978年至1985年學校又多次為全國體育工作現場會提供現場表演,時任國家體委副主任黃中、何振梁、袁偉民等領導同志先后蒞臨現場會,為西由人民爭得了無上的光榮。

與此同時,通過這次終生難忘的軍訓洗禮,我們這級的趙魯俊、姜顯臣、孫成良、孫玉山、鄧林杰等10多名同學毅然踏進了軍營,成為了最可愛的人。我也想從軍報國,但因二哥已參軍,村里研究未通過,而成為我終生的一大憾事。

(三)

勞動實踐課,始終貫穿我們高中學習的全過程,對培養我們熱愛勞動、崇尚勞動和勞動光榮的價值觀產生了深刻的影響。期間同學們的足跡遍布校內校外,辛勤的汗水揮灑在機器轟鳴的工廠企業、糧豐果碩的綠色田野……

校內的小菜園成為當時我們勞動實踐的“第一戰場”。加上教職員工及學生,當時每天食堂就餐的人數達460多人,需要大量的時令蔬菜。為了減輕師生們的經濟負擔,同時加強學生的實踐教育,學校在校園的東、西兩側開辟了三畝多地的小菜園,由校總務處負責,利用學生的勞動課或課后進行栽培管理,基本實現了自給自足,不用再外出采購。今年已85歲高齡、曾在校總務處工作的唐云增老師十分感激地說:“你們七五級的同學為種好小菜園沒少出力,功不可沒啊。”

時任西由中學校務處唐云增老師,現年85歲高齡

那時,每周的勞動課起碼有兩三節,開始大部分時間都在小菜園里度過。一年四季,壓茬種植,主要有黃瓜、西紅柿、茄子、菠菜和土豆、蘿卜、介根、大白菜等20多個品種。每到收獲時節,瓜果滿枝,青菜遍地,煞是誘人。同學們除了每周回家帶幾瓶咸菜、蟹醬外,有經濟條件的,每天午餐花2分錢訂一份熱菜,雖然清湯寡水(整個盛菜的水桶上面僅漂浮著幾片薄薄的肥肉),但仍然吃得津津有味,因為這里面滲透著每位同學艱苦勞動的滴滴汗水。

在種植過程中,給我印象最深的是挖廁所、漚綠肥這項最臟最苦的體力活。尤其是在炎熱的夏季,廁所里蒼蠅飛舞,臭味熏天,令人作嘔。在這種惡劣的環境下作業,對每個同學從心理上、體力上都是很大的挑戰。我們班的團支部書記徐秉鐸、勞動委員施加智總是身先士卒,帶著一群身強力壯的男同學,下到離地面三四米高的糞坑旁邊,用一根長長的木棍綁著特大號的水舀子,伸到糞坑里一勺一勺地向上提拉,渾身上下濺滿了糞便,大家全然不顧。又將備好的雜草、樹葉與糞尿攪和在一起,最后抹上一層泥巴封閉起來。待兩個多月漚制成肥料后,同學們再用小推車或肩挑籮筐送到每塊小菜園地里,滋養著各種瓜蔬茂盛生長,收獲滿滿。菜園常年所需的肥料,全是同學們不怕臟累,就地取材,變廢為寶,既為學校節省了不少支出,也提升了同學們對厲行勤儉節約重要意義的認知。

除了漚制肥料,每年的翻地保墑,也是一項繁重的體力勞動。由于小菜園是在一塊丘陵地上改造的,地下布滿了干溝石,給同學們增加了翻地的難度。老同學盛作江回憶說,每次翻地不僅要消耗大量體力,手上也常常磨出一個個水泡和血泡,疾痛難忍,大家就用手擠破或針頭挑開,待積液流出后,又揮锨干起來,真是輕傷不下火線。小小菜園,成為了校內勞動的“火熱戰場”,它不僅使我們近距離學到了有關栽培蔬菜的技術,也在繁重的勞動中磨煉了稚嫩的雙手和永不服輸的信念。

為適應畢業后回鄉務農的需要,學校在距三華里的遲家村選擇了一塊三畝半地的農田,作為種植試驗基地,每年主要輪種小麥與玉米,從播種到收獲的所有農活,均由學生們來承擔完成。臉色黝黑、富有農技教學經驗的盛延齡老師作技術指導和調配管理,這里很快成為校外以勞育人的“第二戰場”。老同學鄒文臣是當時試驗小組的學員,他說在小麥的分蘗、拔節、孕穗等階段,在盛老師的悉心教導下,他有幸參與了澆水和記錄小麥生長變化的全過程,掌握了大量的一手資料。他深有感悟地說:“雖然在田間勞動實驗非常辛苦,但能夠獲得課堂上學不到的寶貴知識。再苦再累,也值得!”

時任西由中學農技老師盛延齡,今年已83歲高齡

而給我留下印象最深的是那年秋季,試驗基地的玉米進入追肥的關鍵期。學校臨時調度我們四班、二班的同學組成送糞突擊隊,兩人一組一輛小推車,兩邊的偏簍裝滿了肥料,約有二三百斤,一名同學負責推小車,另一名同學在前面拉車。學校東面的砂土道有百米長的上坡路,兩人互相加油鼓勵,雙腳用力蹬地,一鼓作氣向上沖。登上高坡后,已是大汗淋漓,氣喘吁吁,但仍不敢松懈,又一溜小跑往前奔,就怕落在其他同學后面。狹窄的小路上,人們的加油聲、奔跑聲和小推車的“吱吱聲”合奏成一曲曲美妙動人的勞動之歌,飄蕩在一望無垠的青紗帳中……我參與其中既深切地感受到了繁重勞動的艱苦滋味,又體驗到了集體勞動所帶來的精神愉悅和成就感。

1976年暑假后,學校重新調整了教學重點,設置了通訊班與農化班、機電班與數學班。同學們輪流深入到各生產大隊、西北洼工地和工廠企業進行實習鍛煉。自此,學校根據形勢需要,開辟了更為廣闊的“第三戰場”。分批組織學生實地學習土地丈量、繪制平面圖、采訪寫作、農作物雜交和農用拖拉機、機械制圖、車工鉗工等各類專業技術,尤其在縣臺鉗廠、造船廠、農機三廠、焦家金礦和公社拖拉機站實習的同學,基本上與工人師傅同吃、同住、同勞動,不僅初步掌握了走向社會所需的技術本領,還從師傅們愛崗敬業的模范行為中,深刻體悟到什么是真正的勞動精神、工匠精神,在心靈深處注入了一份沉甸甸的責任和擔當。

老同學吳慧芹畢業后進入縣搖臂廠,由于學過車工的基礎知識,在同期入廠的新職工中脫穎而出,很快成為廠里的技術骨干。學過制圖設計的老同學李長杰、盛興春,畢業后分別進入縣屬和鎮辦企業,不久便嶄露頭角,后均晉升為主要領導。曾在拖拉機站實習的老同學楊利民,參軍后被部隊選拔為汽車駕駛員,由于成績突出,受到多次嘉獎。我因在通訊班學習寫作,而走上了新聞之路,最終獲得了“第十三屆長江韜奮獎”。

歲月如梭,一晃50年過去了,當我再次回到心心念念的母校時,仿佛又聽到了操場上齊刷刷的跑步聲、震耳欲聾的刺殺聲、生產勞動的號子聲,聲聲入耳,浮想聯翩,是那么的熟悉,那般的親切,那么的激動人心。雖然那段在特定歷史背景下實行的“教改”,將正常的基礎文化中斷了,學生大部分學習時間被安排在生產勞動一線,導致文化基礎薄弱,但不可否認,我們還是從學農、學工的經歷中收獲了許多寶貴的經驗,許多同學因此終身受益。高考恢復后,教學秩序才完全恢復。

作者回到闊別40多年的母校,在當年上課的教室前留影

哦!它是我高中生活的永恒印記,它是我最美青春的歲月見證,更是我從青澀懵懂到成熟堅強的蛻變過程。雖然母校已經沒有了昔日的容顏和輝煌,并從中學轉型為高職,又從公辦轉為了民辦,近期又獲悉,學校已經停辦了,但不管時代如何變遷,西由中學永遠是我們心中神圣而至高無上的母校;不管我們走到哪里,對它的依戀和深情永遠不會改變,并將激勵莘莘學子不忘初心、勇往直前。

(誠摯感謝李錦洲、鄭承陽老師,以及徐永耀、孫巖、王學雷、張洪春、潘春霞、張聯梅等老同學為此文提供的素材和照片)