津云新聞訊:阿斯塔納,作為哈薩克斯坦的首都,也是世界第二冷的現代都市。我們沿著“班列”看上合報道組抵達這里時,正值輕軌項目建設的新階段。從101車站到鋼箱梁施工現場,從車輛段到項目部,我們一路走訪、聆聽、記錄,見證的不僅是一條輕軌的誕生,更是中國標準、中國裝備、中國誠信、中國速度在中亞大地上的生動實踐。

走進101車站,第一眼便被它的設計打動。藍白相間的色調,流線型的穹頂,既像空客內艙,又似哈薩克斯坦的藍天白云。項目書記牟春雷告訴我,這條輕軌是中亞首個全面采用中國標準、中國裝備的城市軌道交通項目。全線設18個車站、總長22.4公里,從機場到新火車站,串聯起阿斯塔納的地標與生活。

更令人驚嘆的是建設速度。從2023年7月進場時僅有5個橋墩,到2024年末實現“橋通”,中國團隊用一年時間完成了在國外需數年才能完成的工程量。“中國速度”背后,是全年僅6個月的有效工期、冬季零下50℃的施工挑戰,以及中國工人輪班作業的拼搏。

在車輛段,我聽到了一個“與水搏斗”的故事。車輛段施工地點地下水位較高,9米深的基坑在挖到4.5米時就出現滲水,而附近無市政管網,團隊勘察了周邊5公里,尋找排水方案。今年2月,團隊在零下20多度的嚴寒中提前開始施工準備工作,使得在達到施工條件的第一時間得以啟動工程。負責人周于棋說,他們打了138口井,日夜抽水,4個多月干完了國內約一年的工程量,靠的不是奇跡,而是中國工人夜以繼日的堅守。站在主體成型的建筑前,我仿佛能看到風雪中那些模糊卻堅定的身影——他們用體溫對抗嚴寒,用意志融化凍土。

途中,我遇見了古麗,一位曾在中國留學的哈薩克姑娘。“輕軌是全民的期待,我們等了很多年。”她告訴我,加入中國企業后,她不僅學到了專業知識,更感受到了中方同事的尊重與包容。“他們愿意了解我們的文化,也向我們分享了中國的美食和技術。”語言或許有界,但善意與真誠共通。她的故事讓我想起一句話:真正的共建,是讓每個人都能在其中找到歸屬。

項目部的辦公室里,簽證工作人員楊永久正對著一疊厚厚的材料忙碌。1000多名工人,每人20多道流程。這背后,是無數次的溝通與核對。“壓力是有的,但必須按計劃、有組織地完成,工程離不開工人們。”物資經理王吉杰則談起中歐班列——那些從國內發出的集裝箱,穿越荒漠與國界,將中國的鋼軌、設備,甚至一顆螺絲釘,準時送抵現場。“材料百分之八九十都是從國內引進,我們綜合采用空運、汽運、鐵運三種物流方式,核心目的是保證現場施工。就大型、大件、大批量貨物來講,中歐班列是極佳的選擇,目前已收到400余個集裝箱貨品。”他的話讓我想起一路追班列來的旅途,這條“絲路”,正通過鐵軌與車輪,將兩國緊緊相連。

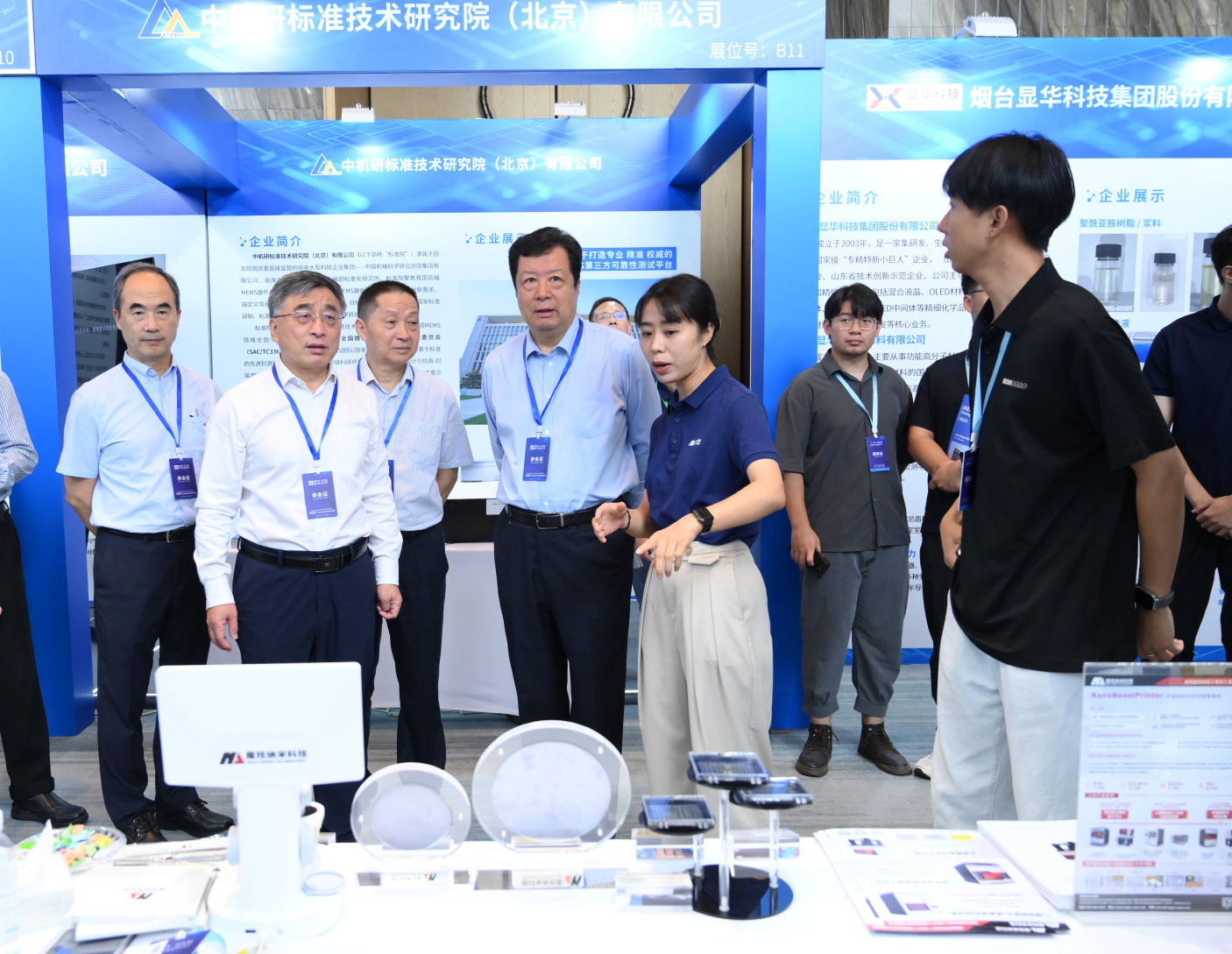

最觸動我的,是在LR蓋梁、鋼箱梁施工現場與項目執行經理紀成龍的對話。他指著5個蓋梁、42米的鋼箱梁,談起去年的兩場“極限挑戰”——20天的時限,17天完成;5天的工期壓縮到2.5天。攻堅克難的精神、令人震驚的中國速度,讓當地業主與市政府發來感謝信。“中國技術、中國裝備、中國工人,缺一不可。”他的語氣平靜卻篤定。沒有豪言壯語,只有實干家的從容。那一刻,我感嘆,中國速度的背后,從來不是魔法,而是無數中國人的汗水與智慧。

報道結束的路上,看著已被吊裝到軌道上的機車,我想起與在輕軌項目擔任翻譯、外聯工作的中國留學生崔紫文的一段對話:“機車吊裝時,我正在現場,當地民眾會自發鼓掌,用俄語說‘謝謝中國’。出租車司機知道我是中國人,都會豎起大拇指說‘中國速度太快了’!”心里也不由得泛起自豪。

這條輕軌,連接的不僅是機場與城市,更是兩個國家、兩種文化、無數普通人的夢想。它用鋼鐵訴說中國制造的硬核實力,也用一次次行動證明中國承諾必定有諾必踐。

(津云新聞記者 王金宇 張勇 發自哈薩克斯坦阿斯塔納)

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙 山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比

山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比 2000余名民間藝人齊聚

2000余名民間藝人齊聚 以新姿態奔赴新征程

以新姿態奔赴新征程