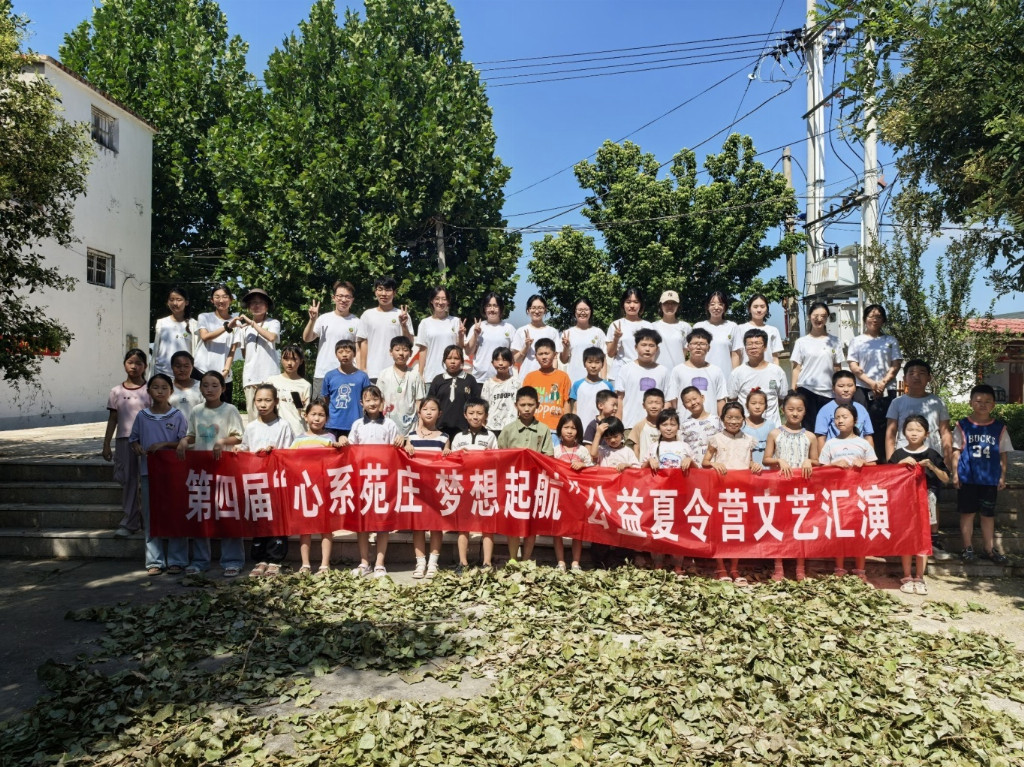

2025年7月,煙臺大學青衿濟教實踐隊奔赴山東省濟寧市汶上縣苑莊鎮東演馬村,這支揣著滿滿熱忱的支教隊伍,十分關注當地鄉村兒童的心理健康,希望在這個蟬鳴聲聲的村莊里,給孩子們的心里種下點不一樣的東西——不是課本里的公式,而是能接住眼淚的溫柔,是敢說“我不開心”的勇氣,是發現“我很棒”的光亮。

定制“心靈課堂”——了解自己的情緒

“大家看,這個黃色的小怪獸,代表開心——就像吃到甜甜的西瓜,或者考了100分的時候!”首節“情緒小怪獸”課上,隊員周瑾舉著手繪的彩色怪獸卡片,向孩子們介紹著顏色以及其對應的情緒,充分利用孩子們的發散思維,引導孩子們說出自己的情緒表達。孩子們你一言我一語,分享著“和小怪獸相處的秘密”。

堂課有限,但隊員們想讓孩子們明白:心里的小怪獸不可怕,說出來、畫出來,就有辦法和它們做朋友。而這,正是守護鄉村兒童心理健康最樸素的起點——先讓他們敢表達,再教會他們會調節,最后讓整個村莊都懂得:給孩子的心靈留點空間,比什么都重要。

普法宣傳——心靈引導

校園霸凌像陰影,會啃噬孩子的安全感與自信心。那些沉默的淚水、躲閃的眼神,都是心靈發出的求救信號——守護孩子,既要制止霸凌,更要療愈被傷的心靈。

對校園霸凌“零容忍”,不僅是守護孩子的人身安全,更是筑牢心理健康的防線。當推搡、辱罵、孤立的陰影散去,孩子才能在安全感里長出自信的根;當每一次欺凌都被及時制止、每一顆受傷的心都被溫柔撫慰,他們的心靈土壤才能遠離恐懼與自卑,真正向陽生長。普法制止霸凌,是給孩子的心靈撐傘,讓他們敢笑、敢表達、敢相信世界的善意——這才是兒童心理健康最堅實的底色。

深入了解——家訪

走進家門,才能讀懂課堂之外的心靈密碼。家訪時遞上的一杯熱水、炕頭前的幾句家常,藏著孩子最真實的心靈密碼。用家訪搭起溝通的橋,讓家庭與學校并肩:及時回應孩子的情緒,解開他們心里的結。畢竟,孩子的心理健康,從來都長在被看見、被傾聽的土壤里。

握住家長的手說“多問問他今天開不開心”,比只聊“作業寫沒寫”更重要;記下孩子躲閃的眼神,回頭遞上一張“有心事可以找我”的紙條,就是在給心靈搭臺階。家訪的意義,正在于把教育的觸角伸進生活的褶皺里,讓每個孩子知道:你的喜怒哀樂,有人在意,有人懂得——這便是守護兒童心理健康最溫暖的起點。

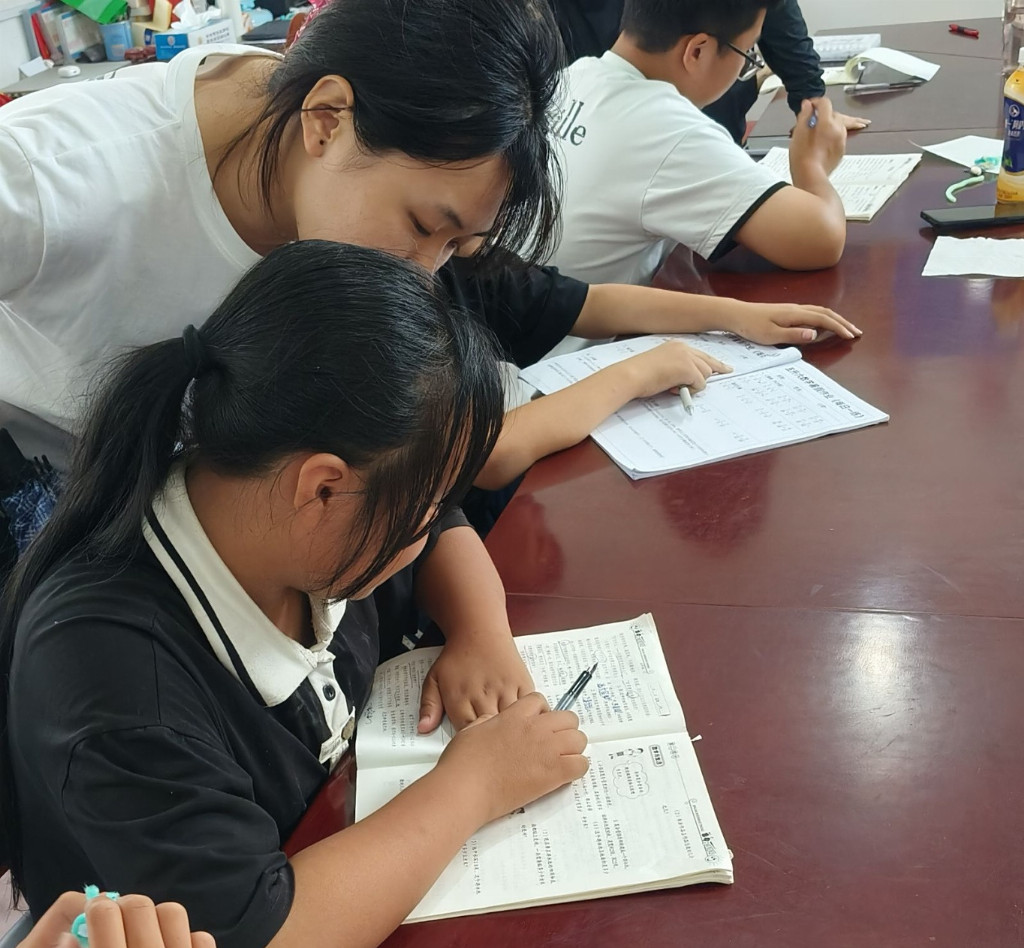

課上課下——互動

支教不僅是傳授知識,更是用陪伴焐熱那些被忽略的心靈角落。那些留守兒童藏在作業本里的涂鴉,沉默時攥緊的衣角,都是心靈在說話。支教者既要當知識的橋梁,更要做情緒的樹洞——用“我懂你”的眼神消解孤獨,用“你很棒”的肯定驅散自卑,讓每個孩子知道:即使成長有缺憾,依然有人看見你的光亮。

實踐隊隊員的粉筆在黑板上寫下知識,也用“情緒小怪獸”的彩紙接住孩子沒說出口的心事。當紅色怪獸卡片被悄悄舉起時,一句“我知道你有點生氣”的輕聲回應,比任何解題步驟都更貼近心靈——課堂不只是傳授知識的地方,更是讓情緒被看見的安全角落。

操場邊的石階成了最暖的“聊天室”。孩子攥著皺巴巴的畫紙猶豫著走近時,支教者遞過的不是評判的目光,而是“能給我講講嗎”的耐心。那些在人群中藏起的孤單、面對提問時垂下的眼瞼,往往在并肩看云的沉默里慢慢舒展——陪伴從不是刻意的“教育”,而是讓孩子敢在你身邊,做最真實的自己。

兒童心理健康,從來不是一句抽象的“要快樂”,而是讓每個孩子都能被看見、被接納——允許他們哭,也鼓勵他們笑;教會他們面對情緒的勇氣,也給他們安放脆弱的角落。

就像那些在支教課堂上被畫出的“情緒小怪獸”,被握住的攥緊的衣角,被耐心傾聽的細碎心事,真正的守護,藏在課上課下的每一份陪伴里。當成長路上的孤單有人分擔,困惑有人指引,每個孩子心里的種子,才能迎著光,長成自己的模樣。

這個夏天,實踐隊為鄉村兒童心理建設提供了可復制的樣本:通過"課堂情景模擬+家庭情緒引導+校園反霸凌普法"三維體系,讓心理健康教育從抽象概念轉化為具體行動。當最后一個孩子把畫滿情緒怪獸的彩紙折成紙飛機放飛時,我們看到的不僅是暑期支教的圓滿收官,更是一個個幼小心靈正在生長的、與世界溫柔交手的力量。這或許就是我們守護兒童心理健康的終極意義:不只是讓他們“沒有煩惱”,而是讓他們擁有與世界溫柔交手的力量。(文/圖 王嘉慧 宋趙梔 陳心怡 周瑾)

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙 山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比

山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比 2000余名民間藝人齊聚

2000余名民間藝人齊聚 以新姿態奔赴新征程

以新姿態奔赴新征程