膠東在線9月4日訊(通訊員 李成修 馬瑾)近日,煙臺毓璜頂醫院血管神經外科團隊成功為一名62歲的眼動脈段多發動脈瘤患者實施了煙威地區首例應用國產血流導向裝置(FD)的介入治療。術后患者恢復迅速,次日便能下床活動,72小時后順利出院。截至術后6個月隨訪,患者動脈瘤已實現完全治愈,且未出現任何神經功能缺損。該案例的成功開展,標志著煙臺毓璜頂醫院在顱內動脈瘤微創治療領域取得重要進展,也為煙威地區及周邊的顱內動脈瘤患者,帶來了更安全、高效的治療新選擇。

新技術破解復雜動脈瘤治療難題

眼動脈段動脈瘤堪稱顱內動脈瘤中的“棘手角色”,它緊鄰視神經、頸內動脈等關鍵結構,位置十分特殊。以往,傳統開顱手術不僅創傷大,而且手術風險極高;而普通的支架輔助栓塞治療,又常常因為瘤頸寬大、形態不規則等問題,導致動脈瘤復發率居高不下。

血流導向裝置的出現,為解決這一難題帶來了轉機。它依據“血流重塑”的原理,通過在載瘤動脈內放置一種高密度的密網支架,能夠顯著減少流入瘤腔的血流,進而促進瘤內血栓形成和內皮化,最終實現動脈瘤的治愈。

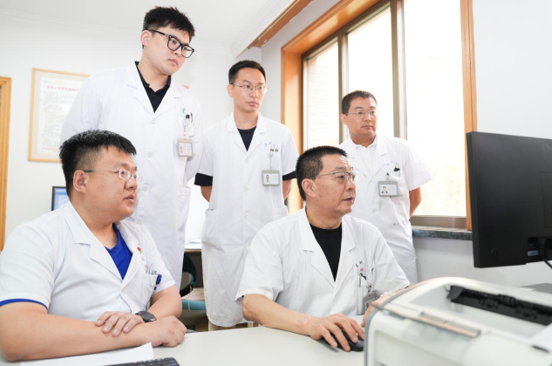

吳鑫(左四)與張震(左一)團隊圍繞患者病情溝通治療方案

“與傳統治療相比,血流導向裝置無需直接填塞瘤腔,尤其適合大型、巨大型或梭形動脈瘤,且長期動脈瘤閉塞率更高。”吳鑫主任醫師介紹道,“在本次治療的病例中,就包括了一例眼動脈多發動脈瘤,術后造影清晰顯示血流導向效果顯著,患者的神經功能絲毫未受影響。”

微創治療讓患者快速康復

接受治療的這位62歲女性患者,因突發頭痛就醫,檢查后發現患有2枚眼動脈段動脈瘤,且載瘤動脈局部還有動脈硬化樣改變,動脈瘤隨時有破裂的風險。

吳鑫(左四)與張震(左三)查看患者恢復情況

術前,吳鑫主任醫師與張震博士團隊經過細致評估后,決定采用血流導向裝置為患者進行治療。整個手術通過大腿股動脈穿刺,在血管內完成操作,屬于典型的微創手術。正是得益于這種微創的特點,患者術后恢復速度遠超傳統手術,不僅能快速下床活動,短短3天就康復出院,術后6個月的隨訪結果也十分理想,動脈瘤完全閉塞,載瘤動脈保持通暢,沒有出現任何并發癥。

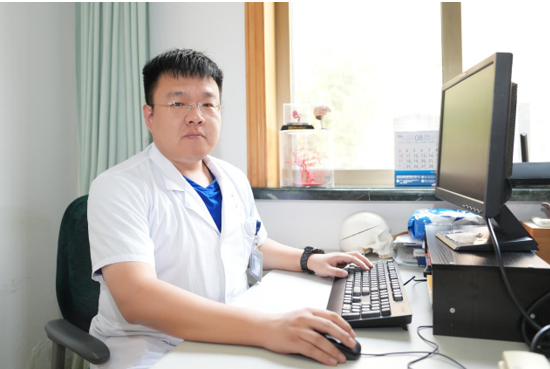

張震博士

張震介紹,血流導向裝置是一種高金屬覆蓋率、低孔隙率的密網支架,它通過改變載瘤動脈內的血流動力學,促進動脈瘤內血栓形成和內皮化,最終實現動脈瘤閉塞。目前,該技術適應癥廣泛,已被應用到前后循環各處動脈瘤的微創治療中。

精準醫療推動神經介入技術不斷飛躍

“這一技術的推廣,將為高風險動脈瘤患者帶來更優的治療選擇。未來,我們將進一步優化治療流程,結合人工智能輔助手術規劃,讓更多患者受益于神經介入微創技術。”吳鑫表示。

作為山東省重點專科,煙臺毓璜頂醫院神經外科近年來不斷引進高分辨率三維DSA、手術機器人、術中CT、術中超聲等先進設備,成熟開展了多項前沿技術,如血流導向裝置置入治療顱內復雜動脈瘤、覆膜支架置入治療頸內動脈海綿竇瘺、腦膜中動脈栓塞治療慢性硬膜下血腫、介入聯合顯微手術治療復雜腦血管畸形、機器人導航治療腦干出血等。此次眼動脈段動脈瘤的成功治療,正是該院在復雜腦血管病領域綜合實力的體現。

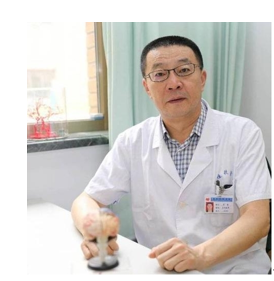

【專家介紹】:

吳鑫,醫學碩士,煙臺毓璜頂醫院神經外科主任醫師。從事神經外科工作30余年,對各種神經外科疾病有著豐富的臨床經驗,擅長顱內動脈瘤、腦血管畸形、腦動靜脈瘺的神經介入及顯微外科復合手術、腦出血及海綿狀血管瘤的顯微外科手術。在國內較早開展神經介入技術,是山東省最早開展顱內動脈瘤介入治療的專家之一。兼任中國醫師協會神經外科醫師分會神經介入專業委員會委員、山東省醫師協會神經介入專業委員會副主任委員、山東省醫師協會神經介入專業委員會出血性腦血管病學組組長、山東省卒中學會神經介入分會副主任委員、中國醫藥教育協會神經外科專業委員會委員、山東省疼痛醫學會神經介入專業委員會副主委、山東省腦血管病防治協會腦血管病介入專業委員會委員、煙臺市醫學會神經外科分會副主任委員等。

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙

2020年全國“放魚日”同步增殖放流活動在煙 山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比

山東滑雪高手匯聚“雪窩”煙臺 賽場飛馳比 2000余名民間藝人齊聚

2000余名民間藝人齊聚 以新姿態奔赴新征程

以新姿態奔赴新征程